2022年、後期中間テストお疲れさまでした。過去最高点を取ることが出来ましたか?テストがこれからの人は頑張ってください。テスト前に自習に来て、たっぷり勉強をしていく生徒がいました。とても良い姿勢だと思います。

いつでも、超えるべきなのは「過去の自分」です。一歩ずつ進んでいくことが、のちの大きな成長につながります。人は急に変われるものではありません。地道にコツコツやっていきましょう。

高校入試の出願状況について。近年は少子化の影響もあるのでしょうか、ほとんどの公立高校で倍率を1倍を切っています。これはよい材料と捉えて、あまり不安にならずに、入試問題の対策に取り組んでいきましょう。イチからコツコツ積み上げていけば、何も怖くありません。

さて、去年の2月の、入試の出願状況です。

(今年の情報はまだ出ていない?出たら更新します。去年の入試直前です。何かの参考になれば)

| 定員 | 出願 | 倍率 | 一昨年 | ||

| 斐太 | 普通科 | 240 | 231 | 0.96 | 1.05 |

| 飛騨高山 | 普通科 | 80 | 84 | 0.88 | 0.88 |

| ビジネス | 40 | 32 | 0.65 | 0.65 | |

| 情報ビジネス | 40 | 35 | 0.88 | 0.98 | |

| 吉城 | 理数科 | 30 | 27 | 0.63 | 0.63 |

よほどのことがない限りは定員を超えないと思います。ただし、高校側の立場に立って考えてみてください。あまりにも点数が低くて「こんな問題もできないのおおお~」という生徒には来てほしくないんだと思います。

今やるべきなのはとにかく過去問です。毎年だいたい同じような問題が出ます。過去問を最低でも3年分。5年分でも10年分でもやれば良いと思います。問題を解いて、答えを見る。解説を読んで、理解できればOK。全く分からなければ学校の先生や友達に聞いても良いし、塾に持ってきて質問してください。特に理科社会については、ある程度の納得感を持って解答を読み込んでいけば、出題パターンが分かるはずです。英語・数学は基礎理解がしっかりしていないと、どうにもなりません。

中学1・2年生の皆さんへ。

受験はあっという間にやってきます。今皆さんが受けている単元テスト、実力テストが後の入試です。イメージトレーニングのつもりで日々のテストに向き合ってください。その都度、解き直し、理解をしておくことが重要です。

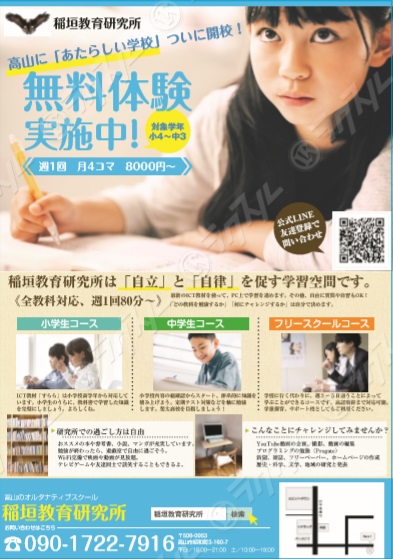

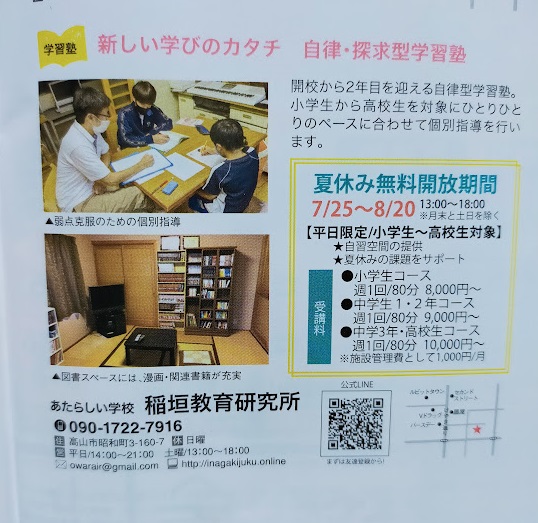

さて、12月、1月、2月と最後の追い込みのシーズンです。稲垣教育研究所では休日の勉強合宿をするかもしれません。日曜日、祝日、年末年始など、塾を開放する予定です。朝から晩まで勉強漬けの日を過ごしましょう。詳しい日程は、追って詳細をお知らせします。何か相談や連絡、聞きたいことがある人は、どんどん声をかけてください。よろしくお願いします。